news

factory zoomer reclaimed blue展 ご来店予約について

2024.07.18

gallery blog

factory zoomer /lifeでは、8/2(金)よりfactory zoomer reclaimed blue展を開催致します。

ゆっくりと作品をご覧いただくために、8/2(金)12:00 〜 3(土) 15:00までのお時間につきましては、1時間ごとの事前ご予約制とさせていただきます。こちらの日程にご来店をご希望のお客様は、下記をお読みいただき、お申し込みくださいますようお願い致します。

【 ご予約方法 】※必ず最後までお読みください。

ご希望の方はメール(store@factory-zoomer.com)にてお申し込み下さい。

お申し込み1件につき1名さまのご予約となります。

件名を【 ファクトリーズーマ展 来店予約 】としていただき、本文へ以下の内容をご記載ください。

多数のご応募の場合は抽選とさせて頂きます。

①お名前

②ご住所

③携帯電話番号

③ご希望の日付と時間 (第3希望まで)

・8/2(金) 12:00 – 12:50

・8/2(金) 13:00 – 13:50

・8/2(金) 14:00 – 14:50

・8/2(金) 15:00 – 15:50

・8/2(金) 16:00 – 16:50

・8/2(金) 17:00 – 18:00

・8/2(金) 時間の希望なし

・8/3(土) 12:00 – 12:50

・8/3(土) 13:00 – 13:50

・8/3(土) 14:00 – 14:50

・8/3(土) 時間の希望なし

・日時の希望なし

【 定員 】

各回5名

【 予約受付期間 】

7/18日(木) ~ 7/21(日)

ご来店いただけるお客様へは、7月22日(月)にメールにてご連絡させていただきます。

ご予約いただけなかったお客様への返信は致しません。申し訳ございませんがご了承ください。

(必ず store@factory-zoomer.comからのメールを受信できるよう、設定のご確認をお願い致します)

【 ご注意事項 】

※ご予約は先着順ではございません。

※必ずご来店のご本人様がお申し込みください。代理の方のお申し込みは、当選の場合でもご入店をお断りすることがございます。

※ご希望のお時間が重なった場合は抽選とさせて頂きます。ご希望に添えない場合もございますが、ご了承ください。

※受付期間外のお申し込みは無効とさせていただきます。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

factory zoomer /life

chanowa茶会 さ ら さ ら 開催のお知らせ

2024.06.10

event

6月28日(金)から始まるDoi展に合わせ、茶人の出野尚子さんのお茶会を開催いたします。

「chanowa」というお名前で、日本国内はもとより、中国、台湾と広く活躍されていらっしゃる出野さん。金沢でのお茶会は、2021年以来3年ぶりの開催です。

「さ ら さ ら」と銘打った今回のお茶会。Doiを着て、さらさらと水のように流れ沁みこんでゆく茶と菓子を愉しむ心地よい時間を…と、ご準備してくださっています。

お菓子は、前回同様に渡邊薫子さんがご用意してくださいます。

ぜひ、ゆったりと心地よいひとときをご一緒できればと思います。

「DoI」展についてはこちらをご覧ください→●

●茶会 さ ら さ ら

茶:出野尚子

菓子:渡邊薫子

日程・時間:6月28日(金) ①11:00〜(満席)、②15:00〜(満席)

29日(土) ③11:00〜(満席)、④15:00〜(満席)

場所:factory zoomer /life(金沢市清川町3-18)

定員:各回6名

会費:8,800yen (税込)

[ご予約方法]

お電話(076-255-6826)またはメール( store@factory-zoomer.com )にてご連絡ください。

メールの場合は必ず、お電話番号、ご希望のお時間、ご参加希望人数を明記の上、お送りください。

※火曜・水曜は定休日となりますので、その間のご連絡は木曜以降の対応となります。

ご応募お待ち申し上げております。

77th exhibition doi

2024.06.10

gallery blog

2024.06.28 fri.- 07.28 sun.

12:00→18:00

「DoI」展

「DoI」と書いて「ドーイ」と読む。意味は、働衣―働く衣という意味があるのだろう。エプロンや割烹着など家事をする女性たちが、普段の衣類にサッと羽織る衣類から、外に着ていける日常着まで、境界を感じさせないモノ作りは、デザイナーの川上直子さんの日々に委ねられているからかもしれない。川上さんは、大きな工場で量産する衣類と、真逆の制作方法をとっている。ほんの十数枚、自分でさばける分だけをお針子さんたちと丁寧に作り、テイストの合うギャラリーや店舗で販売をしている。聞くと、生地屋さんの布の購入ロットがとても大きく、個人で衣類を作り販売していく作家には、とても厳しい世界だと・・・。頭も体もフル回転させながら、働いている人だ。そんな彼女の働衣は、どれも、キリッと背筋が伸びて美しい。

店主:辻和美

●6/28(金)29(土) chanowa 出野尚子 茶会「さ ら さ ら」を開催します。

お茶会の詳細・お申し込みはこちらをご覧ください→○

6月のお休みのお知らせ

2024.05.26

calender

factory zoomer /life 6月のお休みのお知らせです。

展示切り替えのため、定休日が一部変則となります。

また、7日(金)は、お茶会開催のため、ご予約のお客様のみご来店いただけます。

8日(土)は 12-15時まではご予約制。15時以降はどなたもご来店いただけます。

イベントも多数ございますので、チェックしてみてください。

6月 4日(火) 6日の振替営業

5日(水) 定休日

6日(木) 展示切替のためお休み

7日(金) お茶会開催のため貸切営業

8日(土) 15時以降通常営業

10日(火) 定休日

11日(水) 定休日

17日(火) 定休日

19日(水) 定休日

24日(月) 展示切替のためお休み

25日(火) 展示切替のためお休み

26日(水) 展示切替のためお休み

27日(木) 展示切替のためお休み

tea or coffee?展の後半[お茶にまつわる器]のご来店予約について

2024.05.25

gallery blog

tea or coffee?展の後半[お茶にまつわる器]が、6月7日から後半がスタートしますが、7日は、渡邊乃月先生によるお茶会開催のため、ご予約のお客様のみのご来店が可能です。

・6月7日(金) お茶会、作品販売

・6月8日(土) 12 – 15時まで事前ご予約制(お申し込み方法は下記をご参照ください)

15時以降はどなたもご入店可能です。

※作品の点数には限りがございますので、7日で完売する作品がある可能性がございます。

ご来店ご予約は、上記をご了承の上お申し込みください。

※7日に開催のお茶会のご予約は終了しております。

●ご予約について

・お申し込みいただいたお客様の中から、ご入店時間(12時〜、13時〜、14時〜)をこちらで割振りさせていただきます。いずれのご入店時間でもご来店可能なお客様のお申し込みをお待ちしております。

●ご予約方法

6月3日追記:受付終了しました。メールをお送りくださったお客様へはご予約内容を返信いたしましたのでご確認ください。

ご応募お待ち申し上げております。

factory zoomer /life

対談:lifeを探して②「人と人を繋ぐお茶」

2024.05.19

interview

「life」を探す対談の2回目。相手は中国茶稽古「月乃音」を主宰する渡邊乃月さんです。金沢での稽古で中国茶を習い、近年は中国茶用の器も手がける辻和美が、渡邊さんから改めて中国茶との出会いや魅力、その広がりについて聞きました。

(T:辻和美、W:渡邊乃月、対談は2023年末、factory zoomer /shop・temporaryで行った。文・鈴木弘)

T:乃月先生と中国茶との出会いはいつですか?

W:学生のころアフタヌーンティーのティールームでアルバイトをしたのがお茶の始まりです。イギリスの紅茶文化をベースにした紅茶専門店で、ティーカップやスプーン等の茶器の美しさ、また家具などインテリアを含め生活の楽しみやライフスタイルを提案する豊かさに惹かれました。

T:最初は紅茶だったんですね。

W:学校を卒業した後アフタヌーンティーの母体の会社に就職して、神戸店に勤めました。紅茶の周りには人と人の間に温度が宿る、常に何か温かい幸福感を感じていました。実に楽しかったです。しかしその後に阪神淡路大震災で被災をし、この先の命の使い方を考え直すことになりました。自分の国のお茶のことを知らないことに唖然として、お抹茶やお煎茶も学んでみようと。会社を退職して日本茶の歴史を学ぶうち、ルーツの中国茶に行き着きました。

T:中国茶の勉強はどうやってされましたか?

W:大阪で教えている先生の元に半年通った後に一度退会しましたが茶を教える先生として手伝って欲しいとお誘いを頂きました。自分なりに茶の修業の途中だったし、当初は自分のお店を開くつもりだったので迷いましたが、結局そこで茶を教える仕事を 3 年間勤めました。

T:それから独立ですか。

W:はい。屋号は前から「月乃音」と決めていました。乃月は本名です。「月乃音」という名前を掲げて、自分が見たこと、体験したことを伝えたいと思っていました。それで 30 歳で独立して、まず中国・雲南省を訪ねました。世界の茶樹の起源の場所だからです。樹齢 3000 年以上の古茶樹が密集する深い森の奥を必死で歩いて茶樹に触れてその生態を体感しました。

T:わー、いきなり冒険ですね。

W:1 ヶ月間、バックパッカーで行き当たりばったりの旅です。中国語は全然できないのに人から人に情報を繋いでいただきながら、お茶の樹や文化に触れたくて分厚い地図を頼りに「茶馬古道」という、かつて馬が茶を背負って貿易を交わした石畳を北上しました。チベットまで行き高山病にかかったり食中毒にもなり満身創痍です。気軽にはお勧めできません。

T:茶葉の仕入れはどうやって行っていますか?

W:最初の頃はよく茶市場へ行きました。北京や上海や深圳など大都市には、大きな茶専売マーケットがあります。片っ端から茶葉を見て歩き、試飲を重ねて、また歩き、気に入れば購入します。帰国したら茶葉の特徴を掴み、個性を引き出す淹れ方を試す、の繰り返し。好きな茶葉に出会えたら、製茶時期に再び中国に渡り、直接茶山を訪ねます。茶師たちから茶樹の環境や土壌を案内していただき、製茶器具やアトリエを見学して交流を深めます。

T:凄い!自分で全て確かめてから仕入れるんですね。

W:茶葉との出会いはいつだって新鮮で興奮します。産地の山の上の彼らのシンプルな暮らし、温かなお粥や野菜スープなどの食事。使い込まれた碗や箸で一緒に飲み食いし、その生活様式に触れることも尊い体験です。

T:近年、中国や台湾のギャラリーから日本の生活工芸の作家に声が掛かり、現地で展覧会を開いたり、中国茶の道具を作ったりする機会が増えています。今までなかった動きではないでしょうか?

W:そうかもしれません。私も茶会や稽古の依頼を頂き、この数年は絶えず催しを重ねています。今年 (2023 年 ) は台湾、そして中国の上海、杭州、厦門、泉州、武夷山、池州などを歩きましたが、日本人の茶への思考や器の美的観念に対する中国人の興味や関心を感じました。面白い現象です。

T:中国茶の小さな器は作るのが楽しくて、私はこれからもずっと作っていきたいんですが、まだまだ日本人作家による中国茶器は始まったばかり、作り手も茶人と同じようにお茶について学ぶ真摯な姿勢が必要ですね。

W:修練の末に心技体は揃います。思考や道理が合っていれば、お茶は人の心の襞に瞬間的に入っていきます。おいしいお茶を入れるために何が必要か、その一点に向けて私は技量を磨きたいです。互いに高め合えるように期待しています。

T:幅が広く、奥の深い世界です。一過性のブームに終わらせたくないと思います。

W:お茶は世界で一番おいしい飲み物だと確信しています。より愉快に、より自由に、そして平和に、全人類が美味しい茶のあるひと時を共有できることを願っています。

渡邊乃月(わたなべ・のづき)1972 年奈良生まれ、福岡育ち。アフタ ヌーンティー・ティールーム SAZABY 勤務、中国茶教室での指導勤務を経て、 2004 年独立、現在は兵庫県芦屋川を拠点に中国茶稽古「月乃音」を主宰。中国や台湾など東南アジアの茶産地への フィールドワークを積みながら、茶稽古 を中心として茶会や喫茶などの活動を国 内外で重ねている。

-編集後記-

お茶のルーツを確かめるため中国の森の奥まで訪ねていった渡邊さん。修業時代の冒険物語は一冊の本になりそうです。美味しいお茶を求めて現地を歩き、修練を繰り返す。穏やかでありながら凛とした佇まいは、体験に裏打ちされた自信と確信から生まれるのでしょうか。(鈴木)

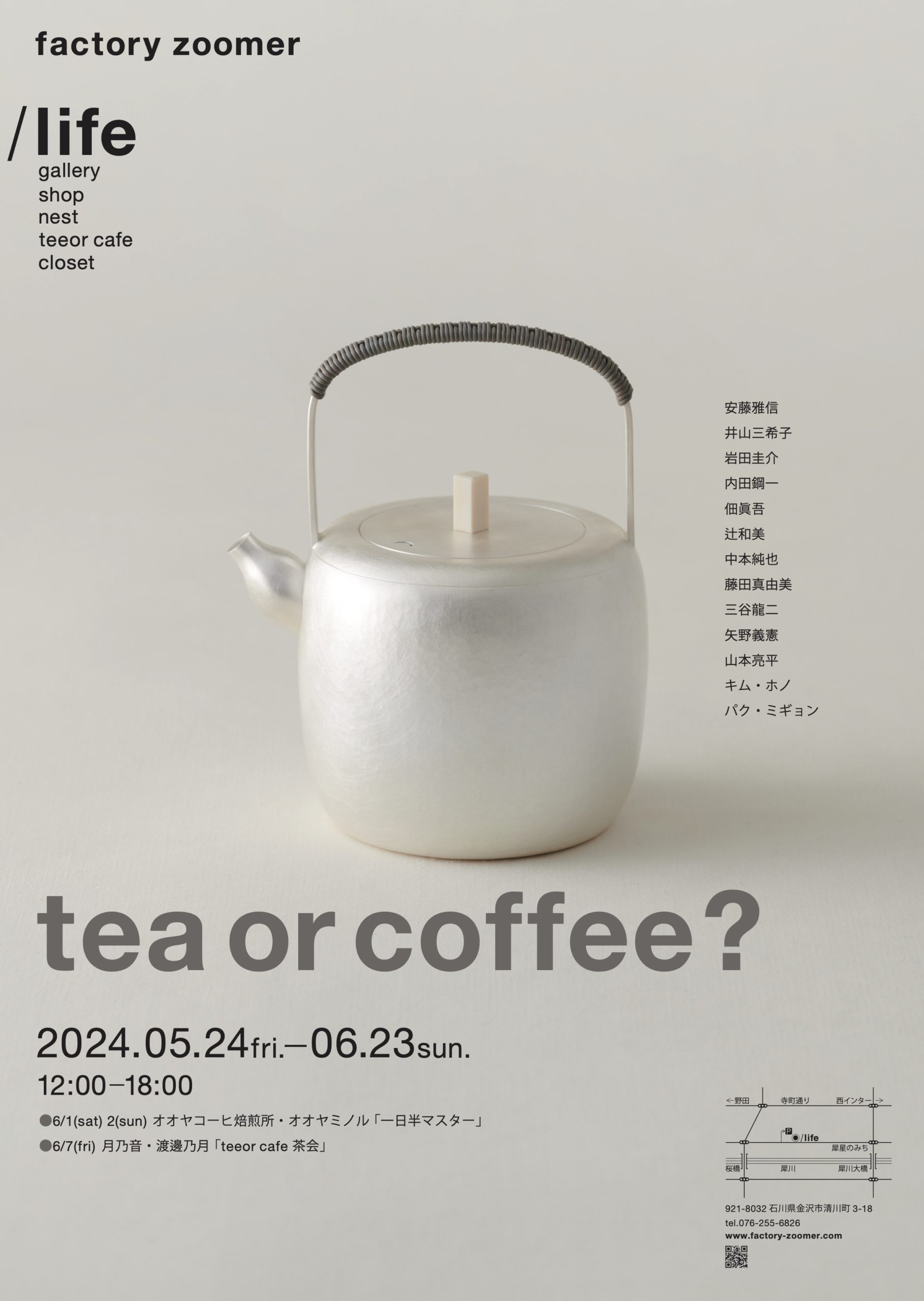

76th exhibition

tea or coffee ?

2024.05.24 fri. — 06.23 sun.

※6/4(火)は営業。5(水) 6(木) はお休みとなります。

※6/7(金)はお茶会参加のお客様のみのご入店とさせて頂きます。

会期中、展覧会のテーマに合わせたイベントを開催致します。

◯前期:coffee ? 05.24 fri. — 06.04 tue.

・6/1(土) 2(日) オオヤコーヒ焙煎所・オオヤミノルの一日半マスター(ご予約不要)

◯後期:tea ? 06.07 fri. — 06.23 sun.

・6/7(金) 月乃音・渡邊乃月 teeor cafe茶会(ご予約制)※ご予約受付締切ました

76th exhibition tea or coffee?

2024.05.6

/life - gallery exhibition

2024.05.24 fri.- 06.23 sun.

12:00→18:00

「tea or coffee?」展

日本では色々なお茶を飲むことができます。煎茶、抹茶、紅茶、珈琲それから中国茶も。その時の自分の気分に合わせて飲み分けることができます。一人で飲む時はお茶を片手に自分自身と対話するもよし、過去や未来にタイムスリップするのも楽しい。誰かと一緒なら、お茶はさらに互いの会話を弾ませ、かけがえのない思い出を作ってくれるでしょう。そして、昨今、お茶にかかせないのは、お茶をひきたてる道具たちです。例えば、日本において珈琲は、独自の発展をしてきました。アメリカやヨーロッパの人の交流を目的としたカフェ文化に対して、「美味しい珈琲を淹れること」に注力してきました。その代表格はドリップ式で、その淹れる動きは儀式的な要素を感じ、茶道や禅に通じているように感じます。珈琲をいかに美味しく飲むかと作家が作るカップも多様で、さらに自由になってきています。

また、/life内の「teeor cafeテオアカフェ」にて、新たに飲んでいただけるようになった中国茶も、これから、日本独自の発展をしていくように私は思います。特にここ数年、中国や台湾で日本の作家が招待され展覧会を行い、茶を学び、多くを吸収し、お互い新たな学びや文化の交流がされています。日本人作家が中国茶の作法を学び、道具を作り、それを中国人が使う、一方、日本人が中国茶を飲むといった現象をとても新鮮に感じています。「日本の中国茶(Japanese Chinese Tea)」という新しい文化の始まりを目撃している気がするのです。

今展覧会は、会期を前期、後期と分けて、作り手だけではなく、実際繋ぎ手でもある珈琲焙煎家のオオヤミノル氏や茶人の渡邊乃月さんを招聘して、それぞれの方のイベントもご用意しています。珈琲とお茶、両方を楽しんでいただければ幸いです。

店主:辻和美

●今展は、会期を前期(coffee?)・後期(tea?)の2期に分け、作品をご紹介いたします。

前期 coffee ー2024.05.24 fri. – 06.04 tue.

後期 tea ー2024.06.07 fri. – 06.23 sun.

※展示の切り替えに伴い、6月4日(火)は営業、5日(水) 6日(木)を定休日といたします。

また、6月7日(金)は、teeor cafe 茶会にご参加のお客様のみのご来店とさせていただきます。

お茶会のお申し込み方法はこちらをご覧ください→○

5月の月とピエロのパンの日のお知らせ

2024.05.6

news

犀川沿いの新店舗の/lifeもオープンして間もなく1ヶ月。

お待たせいたしました!

月とピエロさんのパンの日を再開いたします。

【 日程 】5月5日(日)、26(日) open:12:00~

【 場所 】factory zoomer /life 金沢市清川町3-18

ご来店のお客様の人数によってはお待ちいただく場合もございます。皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご協力いただけますようお願い申し上げます。

皆様のご来店をお待ち申し上げております。

※エコバックをお持ちいただけますと大変嬉しいです。お持ちの方はお声かけください。

※※駐車場は店舗の裏手にございますが、満車の場合は近隣のコインパーキングをご利用ください。路上駐車はご遠慮いただけますようお願い致します

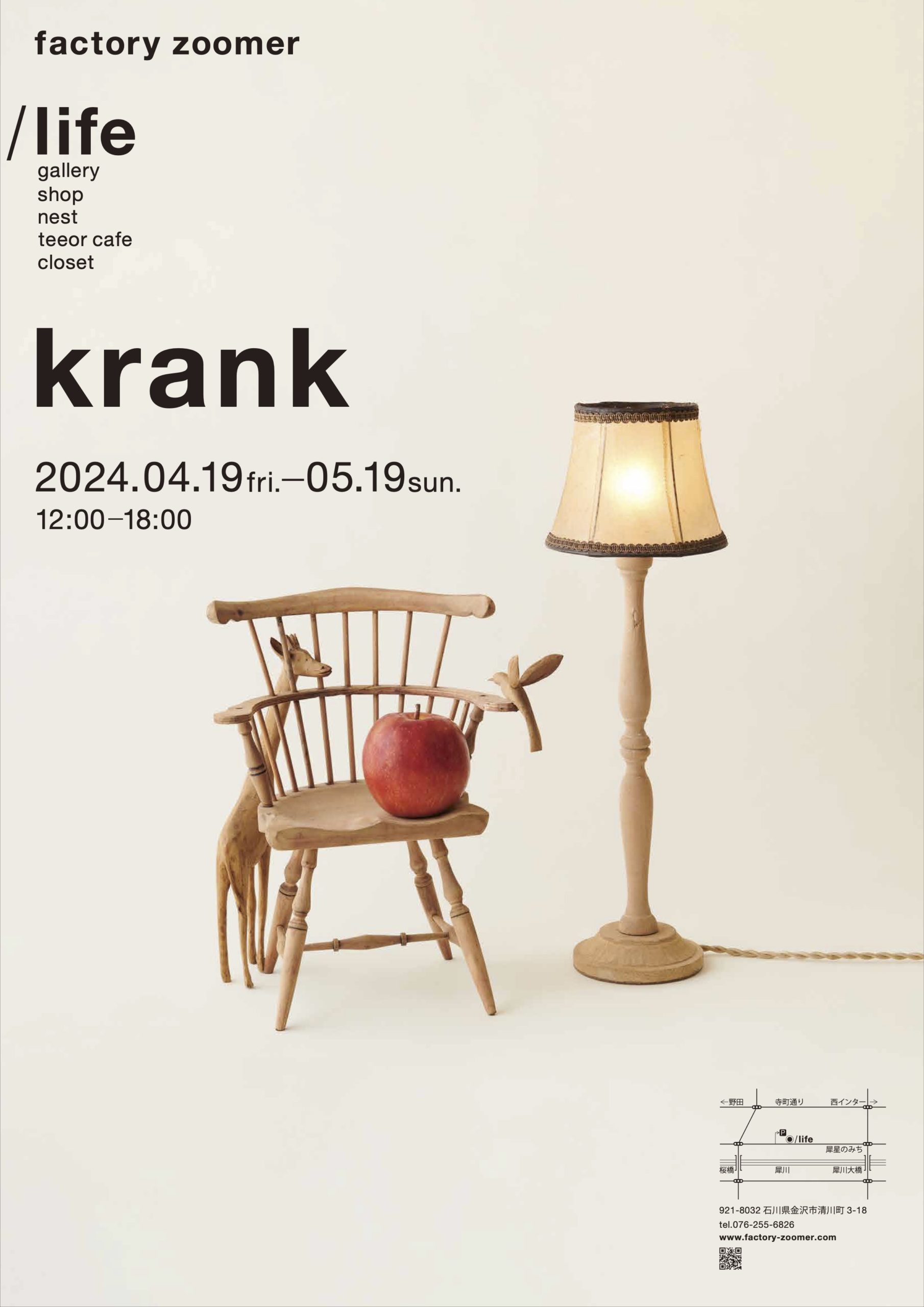

65th exhibition krank

2024.04.9

news

2024.04.19 fri – 05.19 sun

open 12:00-18:00

factory zoomer /lifeでは、4月19日(金)より、krank展を開催いたします。

今回で4回目の開催となるkrankの展覧会。

新しいgalleryの空間をどんな風に展示してくださるのか、楽しみです。

展覧会に先駆けて、factory zoomer /life オーナーでガラス作家の辻和美が、krank 藤井健一郎さんを訪ね、新店舗の名前でもある「life」をテーマにお話をうかがって参りました。

対談の内容は、factory zoomer ホームページのトップページ「interview」よりご覧いただけます。

ぜひ、ご一読ください。→ interview

●今展は、初日4月19日(金)12時~15時はご予約制とさせていただきます。

15時以降は、ご予約不要でご来店いただけます。

ご予約方法は、こちらの記事をお読みください。→◯

factory zoomer /life

krank展 ご来店ご予約について

2024.04.8

gallery blog

factory zoomer /lifeでは、4月19日(金)より、krank展を開催いたします。

今展は、初日の4月19日(金)12時~15時はご予約制とさせていただきます。

15時以降は、ご予約不要でご来店いただけます。

●ご予約について

・お申し込みいただいたお客様の中から、ご入店時間(12時〜、13時〜、14時〜)をこちらで割振りさせていただきます。いずれのご入店時間でもご来店可能なお客様のお申し込みをお待ちしております。

・先着順ではございません。お申し込み多数の場合は、抽選とさせていただきます

●ご予約方法

受付期間:4月8日(月)〜11日(木)まで

メールにてお申し込みください。e-mail:store@factory-zoomer.com へ

件名を【 krank展 来店予約 】としていただき本文へ以下の内容をご記載ください。

①お名前

②ご来店人数(2名まで)

③携帯電話番号

ご来店いただけるお客様へは、4月12日にメールにてご連絡させていただきます。

ご予約いただけなかったお客様への返信は致しません。申し訳ございませんがご了承ください。

ご応募お待ち申し上げております。

factory zoomer /life