/life - gallery exhibition

/ life - gallery で開催する、国内外のヒトやモノを紹介する展覧会の一覧です。

○ schedule

2024.04.06-04.14 factory zoomer color

2024.04.19- krank

※スケジュールは変更になることがあります。

46th exhibition dansko+eleven 2nd

2020.02.6

/life - gallery exhibition

2020.02.21 fri.-03.22 sun.

music:

nirvana / unplugged in new york(d)

photo by sasaki takanori

dansko + eleven 2nd

45th exhibition nagaoka kenmei plastics

2019.12.23

/life - gallery exhibition

2020.01.10 fri.-02.16 sun.

photo by sasaki takanori

人類は様々に自然の摂理を捻じ曲げながら人間の都合で発展させてきました。「土の中のものは取るべきではない」という意識人の考えなどもあります。その代表的なものが石油でしょう。そこから便利という人間の都合による様々な生活用品が生まれました。その一つが「プラスチック」です。熱に強く、落としてもガラスや陶器のように割れず、そして軽く、量産もできる。様々なカラー展開も、その鮮やかな発色も魅力で、透明にもでき、雨にも強く屋外使用もできる。

一昨年末、ナガオカケンメイさん企画、D&DEPARTMENT PROJECT主催のLONG LIFE DESIGN 1 47都道府県の健やかなデザインに石川県代表のモノとして、私の工房のロックグラス(小)の花という作品が選ばれました。素直にとても嬉しく、渋谷のヒカリエのd47 MUSEUMまで展覧会を見にいきました。そこに並ぶのは、私が見慣れた美しい工芸品や今を時めくデザイン小物ではなく、見過ごしてしまうような、ただ、どこかドッシリとしたモノたちでした。手仕事から大量生産へ、そしてまた手仕事へと、モノがあふれたり、便利になりすぎたりすると、今度はどこか人間らしさ、体温や愛着みたいなものが必要になるということなのでしょうか? 私個人は自分の周りに置くモノには、そういう感覚は、いつも感じていたいと願うわけです。ケンメイさんはこのロングライフデザインの活動で、これからのデザインに必要なことを4つあげています。私なりに噛み砕いてみました。

www.nagaokakenmei.com https://www.d-department.com/item/NAGAOKAKENMEIPLASTICS.html

44th exhibition krank

2019.11.27

/life - gallery exhibition

2019.12.13 fri.-2020.01.05 sun.

music :

photo by sasaki takanori

もう、何度、古い家具の買い付けにヨーロッパに足を運んだか覚えていない。それはもはや彼の日常であり、別に大したことではないのであろう。行きつけの業者の倉庫や大きな蚤の市を回る間に、いつも目に止まるのは木製の壊れた動物たちだ。ツノが折れてしまった鹿や、足が無い犬たちなどと、毎回必ず目が合う。そして、それはちょっと悲しげで、物言いたげだ。そんなある日、彼はその折れた鹿のツノの穴に花を入れてみた。するとどうだろう、その木製の鹿がまるで息を吹き返して、笑いかけてくるようだった。

藤井健一郎経歴http://www.krank-marcello.com

43rd exhibition noguchi

2019.11.11

/life - gallery exhibition

43rd exhibitionnoguchi 2019.11.15 fri.-12.8 sun.

photo by suzuki shizuka

42nd exhibition antipast

2019.09.20

/life - gallery exhibition

42nd exhibitionantipast 2019.10.11 fri.-11.10 sun.

music :

photo by suzuki shizuka

靴下から生まれたお洋服

草花、昆虫、小鳥、抽象など、いろいろな柄の靴下を作っているブランド、antipast(アンティパスト)をご存知だろうか?二人の女性デザイナーが織り成す世界感は、ロンドン、パリなどのヨーロッパが、彼女たちの最初の発表の場所で、30年近く経った今も継続して発表しているせいか、どこか、アバンギャルド。世の中の流行などとは、ちょっと無縁の我が道を行く派だ。毎回、自然だったり、文化だったり、自分たちの感じる今を靴下にこっそりと込めて作っているような気がする。その上、職人の技術はしっかりと担保された、実は骨太な靴下なのだ。また、その靴下を制作する工場の仕事を絶やさないためにも作り始めたのがこのようなカーディガンだというから、グッとこないわけがない。靴下と同じ製法、柄で作られた前身頃をさらに、ニット屋さんに持って行き、仕上げてもらうらしい。その間にも裏地はどうするなどの執拗な試行錯誤は続く。休まる時間などないよね、そりゃ。「キャー、カワイイ!」と言われる裏舞台は、いつもだれかの強固な意志と多大な仕事量で支えられているようだ。 辻和美

●10/11(金)〜12(土)午前中は、デザイナーのカトウキョウコさん、ジヌシジュンコさんが在廊して下さいます。

antipast経歴

41st exhibition yang byeong-yong

2019.08.22

/life - gallery exhibition

photo by suzuki shizuka

ヤン ビョンヨン 経歴

40th exhibition momogusa haku-origin

2019.07.20

/life - gallery exhibition

2019.08.09 fri.-09.01 sun.

music :

photo by suzuki shizuka

◯8/10(土)/galleyにて安藤雅信さんによる中国茶会を開催致します。(ご予約制)→詳しくはこちら

39th exhibition f.z. + kit

2019.06.20

/life - gallery exhibition

2019.7.5fri.-8.4sun.

music : plastics/copy

photo by suzuki shizuka

◯7/4(木)に、内覧会を開催致します。

辻和美 経歴

椹木知佳子 経歴

38th exhibition arts & science home collection

2019.04.10

/life - gallery exhibition

music :A&S store music

photo by suzuki shizuka

ARTS&SCIENCE 経歴www.arts-science.com

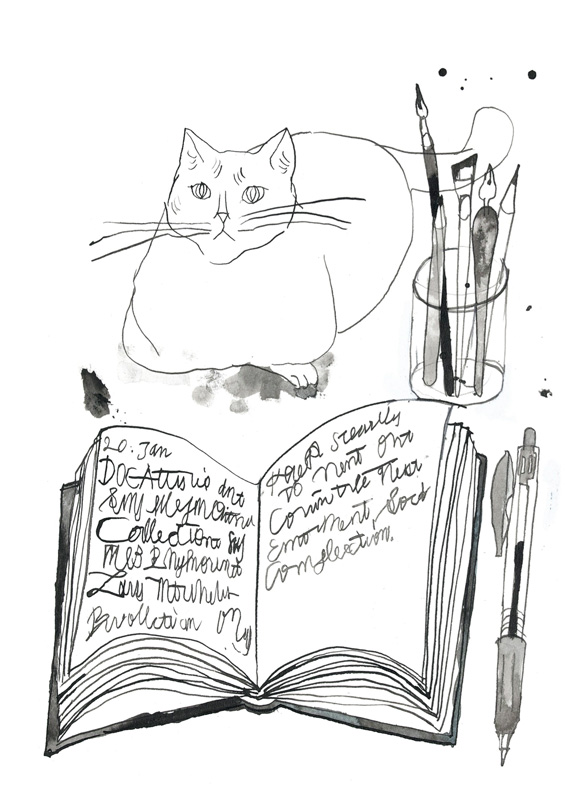

37th exhibition toranekobonbon

2019.03.10

/life - gallery exhibition

2019.4.26fri.-5.26sun.

photo by suzuki shizuka

中西なちお