/life

生活のハレに注目したギャラリーです。毎月、国内外のヒトやモノを紹介する展覧会を開催しています。また、奥のスペースでは、スタンダードシリーズのサンプルをご覧いただけます。

作品と向き合う

2021.05.4

gallery blog

広坂の/galleryでは、現在、キムホノさんの展覧会を開催しています。info@factory-zoomer.com までお問い合わせください。

本日よりキムホノ展です

2021.04.29

gallery blog

新緑の瑞々しい色が眩しい季節になりました。

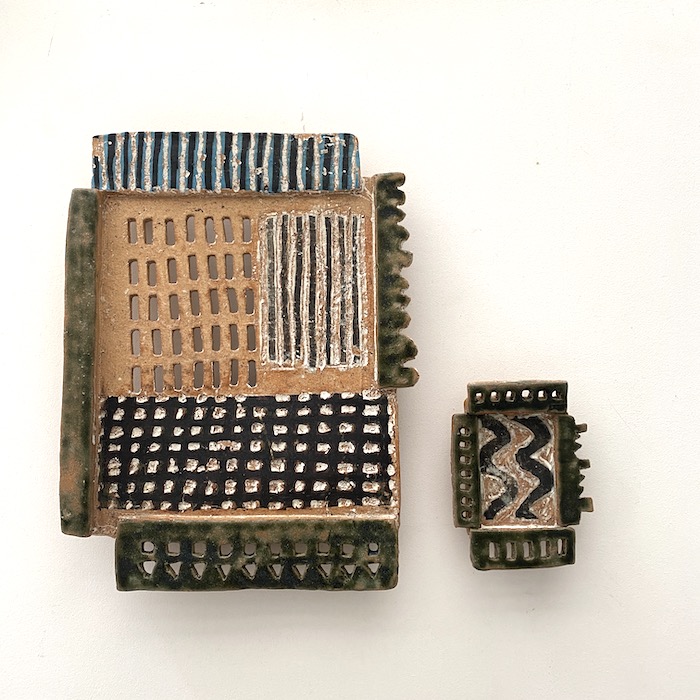

展覧会ごとに新しい世界を私たちに見せてくださるキムホノさん

白と黒の境界線

2021.04.24

gallery blog

4月24日にスタートした、井山三希子さんの展覧会も、明日までの開催となりました。毎日、たくさんの作品が色々な食卓へ旅立っていっています。

中国茶では、水色(すいしょく)、香り、茶葉の様子などを観察しながらその変化なども楽しみます。

黒座 白座

掛け分けの作品は完売致しましたが、展示用にお借りしている作品がございますので、ぜひご覧ください。

doi展 chanowa 茶会「花花緑緑 huāhuālǜlǜ」のお知らせ

2021.04.18

event news

factory zoomer /gallery では、6月5日(土)よりdoi展がスタート致します。

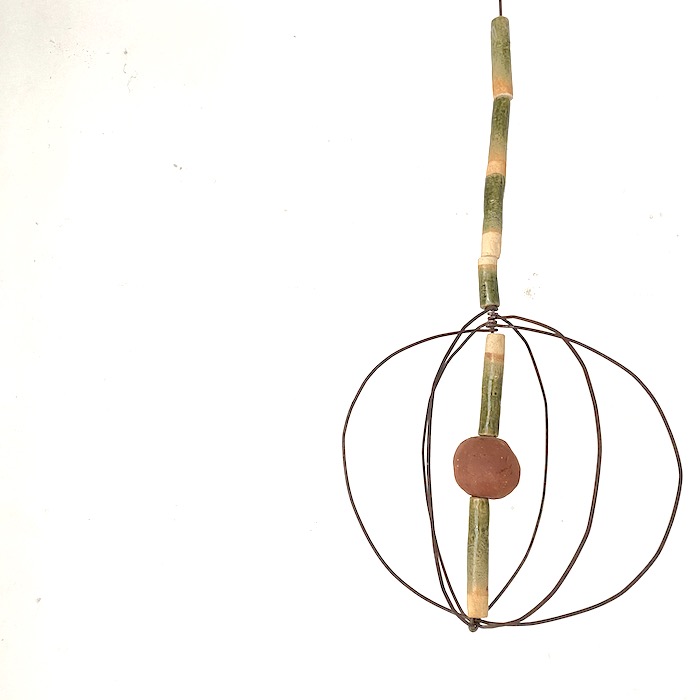

DOIの展示に寄せ factory zoomer にて茶会を開きます。

茶会 花花緑緑 huāhuālǜlǜ

優しく誠実な器

2021.04.16

gallery blog

現在、広坂の/galleryでは、井山三希子さんの展覧会を開催しています。レポート

井山三希子展 茶会「茶と茶」

2021.04.11

gallery blog

現在、広坂の/galleryでは、井山三希子さんの陶器の展覧会がスタートして約半分が過ぎました。蕾だった桜が、今はすっかり葉桜になり、辺りの緑がとても清々しいです。今展では、展覧会に先駆けて、茶人 渡邊乃月さんをお招きし、井山三希子さんの器を使った茶会「茶と茶」を開催致しました。今日はその様子と、今展で扱いのある作品を少しご紹介したいと思います。

「白」と「黒」をテーマに白座と黒座が対局におかれ、白座には作家の井山三希子さんが、黒座には渡邊乃月さん、のダブルの茶人による茶会が催されました。同時に両茶席の幕が開け、長いテーブルを半分にした白座側の方には白茶の白牡丹を、黒座側の方には黒茶のプーアル茶を飲んでいただき、後半には席を入れ替えて、どちらの茶も堪能していただきました。

茶会の席の様子 黒座:渡邊乃月さん 白座:井山三希子さん 黒茶(普耳熟茶)/白茶(白牡丹) それぞれ白茶、黒茶を堪能された後、中座として、factory zoomerのレインボーシリーズのカラフルなガラスにパイナップルケーキと、アイスティーが登場します。オーガニック生姜の花を、紅茶に香りだけをうつしてつくるとても贅沢な紅茶で、パイナップルケーキにとても合い、ご参加されたみなさんの緊張が解け、気分がふわっと高揚し、笑みがこぼれるのが伝わってきました。

中座:姜花香紅茶、鳳梨酥 渡邊乃月さんは今まで井山三希子さんの作品展における茶会を何度も開催されており、井山さんの茶器を熟知されていらっしゃいます。器の扱い方、所作と所作の間(ま)にすっかり惹き込まれてしまいます。また、井山さんは渡邊乃月先生の中国茶稽古に通われており、普段よりご自身の器を使っていらっしゃいます。回を重ねる毎に、さらに使いやすさを追求されている井山さんの茶の器をご紹介したいと思います。

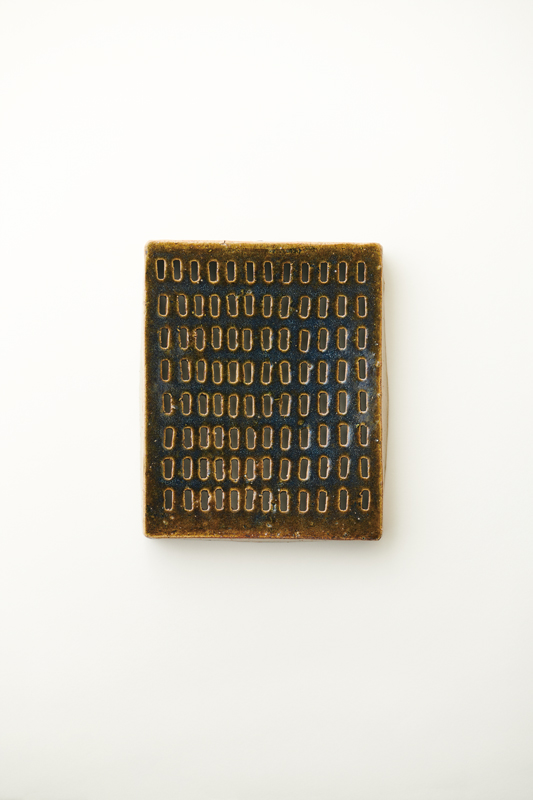

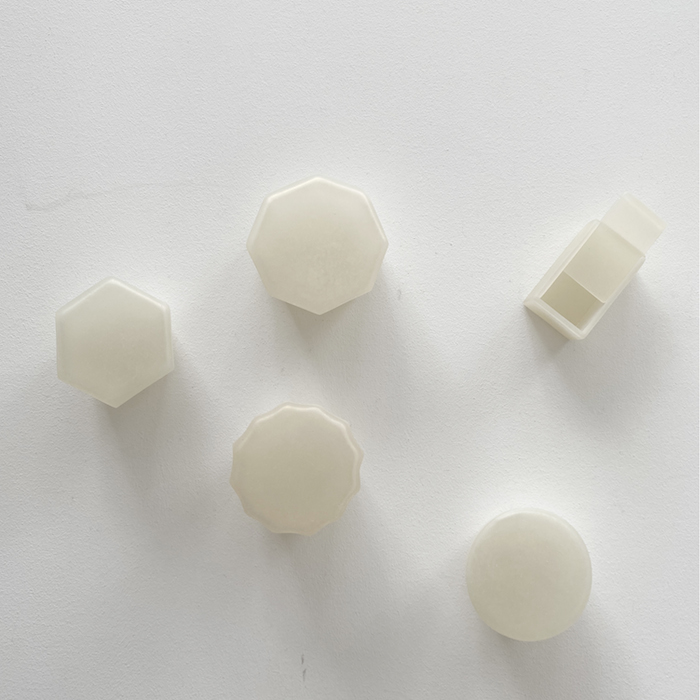

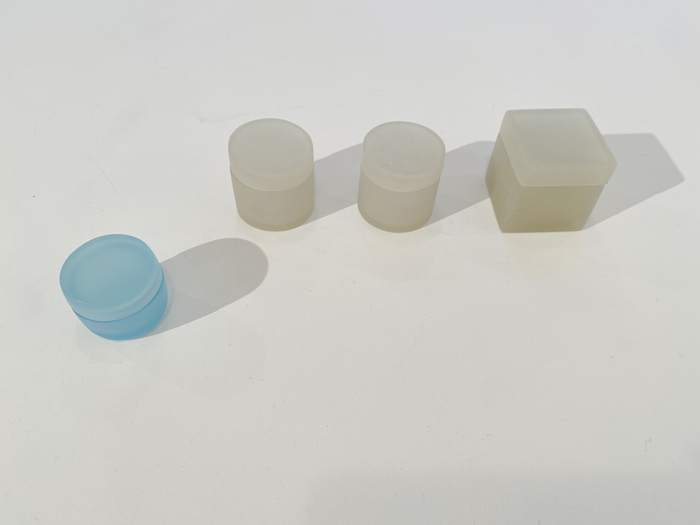

蓋碗 茶葉と湯を入れ、急須代わりにお使いいただいたり、蓋で茶葉を除けながらそのまま湯呑みとしてお使いいただくことができます。ひとつ持っていると気軽に中国茶を楽しんでいただけるお道具のひとつです。

茶海(公道杯)/茶通し置き(白・黒) 井山さんの茶海は、水切れはもちろんのこと、水の流れがとても綺麗です。水の流れる様子や音に惹きこまれるその数秒間、異空間へと誘ってくれます。茶通しとは、茶葉の偏りをほぐすための道具で、その茶通しを置くためのお道具です。箸置きなどに代用していただくこともできます。

茶杯 縦長の茶杯は中に香りが篭り、飲んだ後の残り香を楽しむことができます。中国茶は何煎も飲み進める中で味と香りの変化を楽しんでいただく茶ですので、茶杯はとても小さく一口で飲めるサイズのものが多いです。

炉(白:釉がけ/黒:炭化焼成) 炉は、中にアルコールランプを入れて、上にやかんなどを置き、湯を沸かす道具です。右は炭化焼成の炉です。炭化焼成とは、さや鉢の中に、もみ殻を入れて蓋をして、いぶしながら本焼きをする技法です。さや鉢の内部は強い還元がかかりその炭素が作品に吸着することで、窯変します。今展の釉掛けされた他の作品と比べて、釉がかかっていない焼き締められた、炭化焼成の質感の違いを感じていただくことができます。また、耐熱ですので、直接炭を入れて、上に網をかけてお使いいただくこともできます。

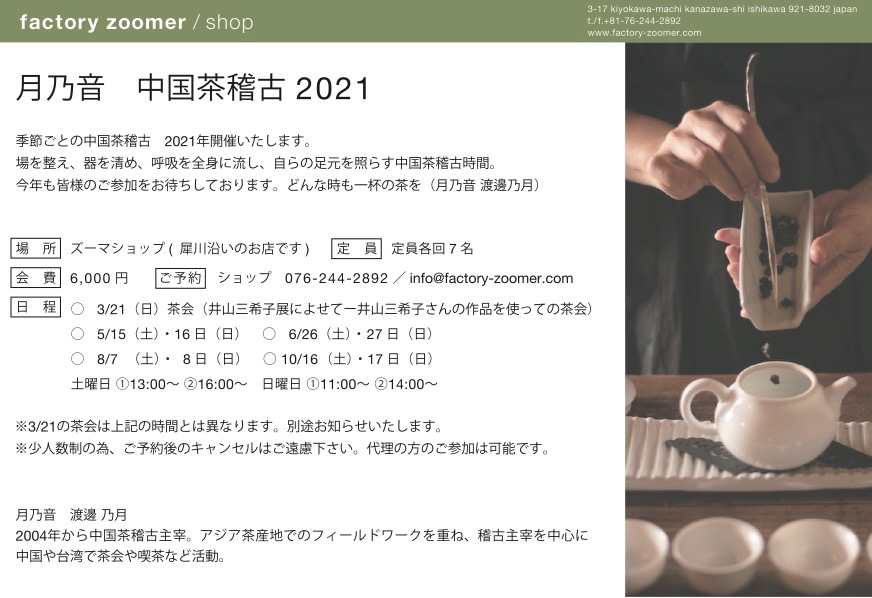

factory zoomer では、渡邊乃月先生の中国茶稽古を定期的に開催しております。まだお席に余裕がある月もございますので、ぜひお問い合わせください<y>

57th exhibition kim hono

2021.04.10

/life - gallery exhibition

2021.4.29 thu.- 05.30 sun.

music:

photo by suzuki shizuka

時代と無関係なところで

「時代が右に振れると次は必ず誰かが左に振るんだよ。日本の陶芸なんかも、利休が侘びの方向にバーンと振ったら、古田織部が豪快な方へ振り戻す。そうすると、小堀遠州がきれい寂びの方に振るんだよ」。これは古道具坂田の坂田和實さんが教えてくれたことのひとつ。最近はよくこの話を思い出す。今がその「振り」の真っ只中にいる気がしているからかもしれない。生活工芸のような、生活者の暮らしに寄り添う優しい道具たちが、一通り出回り、飽和状態。さあ、どうする?って言われているような気がしてる。今は昔のような強いリーダーは生まれない時代。ひとりひとりが、自分の目で自分の責任でモノを選ぶ時代。沢山の作家の陶のお皿からたった一枚選ぶ時、あなたはいったい何を重視しますか?料理に合うから、暮らしが美しくみえるから、もちろんです。ただ、わたくし、作り手としては、人の「欲しいから」「好きだから」みたいな、理由なんていらない、言葉に置き換えれない部分を震わせることが出来たらといつも思うんです。私にとってキムホノの作品がそのひとつです。 辻和美

キムホノ 経歴

1958年愛知県瀬戸市生まれ。

※今展は展覧会開始日が通常とは異なり、木曜日スタートとなります。

余白を楽しむ

2021.03.6

gallery blog

ナカオタカシ展も2週間が過ぎました、途中、少しずつ作品を追加して下さり、それらの作品も展示用にお貸しいただいているので、初日よりも店頭に並ぶ作品は徐々に増えていっているという。。会期の終盤にかけて、どんどん充実してゆく店内。少し不思議な感じですが、ナカオさんの作品が一度にたくさんご覧いただけるので、ご来店下さるお客様に喜んでいただいております。

56th exhibition iyama mikiko

2021.03.4

/life - gallery exhibition

2021.3.24 wed.- 04.25 sun.

music:

photo by suzuki shizuka

ジャパン・リミックス中国茶

井山さんの蓋碗制作も今年で5年目になる。以前は蓋をガラスで作らせていただいていたが、今回は、井山三希子オリジナルの登場だ。私たちは、二人とも中国茶を学んでいて、その美味しさと種類の多さ、そして、知らないことを知ることの楽しさに、まだまだワクワクしている。

●3月24日(水)・25日(木)のご入店は、ご予約の方を優先的にご案内させていただきますので、事前のご予約をお勧め致します。また、今回は通常と異なり展覧会が水曜日スタートとなりますので、ご注意下さい。ご予約方法はこちらをご覧下さい→●

井山三希子 経歴

井山三希子展茶会「茶と茶」(終了致しました)

2021.03.1

event

広坂の/galleryでの次回の展示は、陶芸家 井山三希子さんの展覧会になります。

(photo by suzuki shizuka) 井山三希子展茶会 「茶と茶」

日 時 :2021年3月21日(日) ① 11:00〜13:00(満席) ② 15:00〜17:00(満席)